Les Townships d'Afrique du Sud: bref historique *

par Ciraj Rassool

En septembre 1996, Wallace Mgoqi, le commissaire aux réclamations foncières, s'adressait à d'anciens résidents de Ndabeni, rassemblés à Langa, qui demandaient à être indemnisés pour avoir été contraints de s'établir à Langa, près de 70 ans auparavant. Se plaignant de ce que leurs maisons étaient devenues trop petites puisque leurs enfants et petits-enfants vivaient avec eux, les anciens habitants de Ndabeni, aujourd'hui septuagénaires ou octogénaires, disaient qu'ils aspiraient à retourner dans leur lieu de résidence d'origine, bien que ce ne fût plus possible, en raison du développement de l'activité industrielle qui s'y était produit par la suite. Ndabeni, disaient-ils, était un endroit où l'on avait vécu comme une famille et où chacun partageait avec les autres ce qu'il possédait. On y était près de la cité et l'accès aux moyens de transport était aisé. « Il n'y avait pas d'éclairage à Ndabeni, mais pas non plus de crimes comme aujourd'hui », déclarait un résident. Sous un tonnerre d'applaudissement, Mgoqi promis à l'assistance que la demande de compensation des anciens résidents de Ndabeni recevrait la priorité absolue.

Entre 1927 et 1935, des centaines d'habitants de Ndabeni avaient refusé d'être transférés à Langa, dont le projet avait été lancé comme celui d'un « village-jardin », où les Africains pourraient avoir « leurs propres maisons et leurs jardins ». A la différence de Ndabeni, Langa serait une township planifiée. Le terrain où Ndabeni avait été construit était de plus en plus considéré comme propice au développement industriel. Toutefois, malgré les habitations surpeuplées, les conditions de vie insalubres et la surveillance constante de l'administration, un sentiment d'appartenance à une même communauté avait commencé à s'installer parmi les résidents. Ils ne quittèrent Ndabeni pour Langa que sous la contrainte.

Il y a quelque ironie dans le fait que Ndabeni, également, avait été le lieu de destination des première expulsions de Cape Town, au début du XXe siècle. Les Africains venus d'Eastern Cape pour travailler dans les docks de Cape Town avaient été déplacés vers Uitvlugt, qu'on rebaptiserait par la suite Ndabeni. La classe moyenne blanche qui contrôlait la cité commençait à s'inquiéter de cette « invasion cafre ». Un début de peste bubonique dans les docks en 1901 incita les autorités, en vertu des pouvoirs que leur conférait le Public Health Act, à décider la déportation rapide des Africains. Les e'pulsions se faisaient presque du jour au lendemain, pour que le Africains ne soient pas vus dans les rues de Cape Town. En l'espace d'un mois, 5 000 personnes avaient été parquées dans cet endroit clôturé, au' rues barrées par des grilles, où patrouillait régulièrement la police.

Ndabeni portait aussi les stigmates d'un campement improvisé. Il se composait de cinq grands dortoirs de 500 hommes ; 615 appentis de tôles ondulées abritaient également 6 personnes chacun. Aucune intimité n'était possible. Les cuisines et les installations sanitaires étaient inadéquates. Les cabanes n'avaient pas de plancher et, en hiver, elles étaient inondées. Ce n'est que plus tard qu'elles furent montées sur des talus. Et près de 70 ans après, dans un revirement historique d'une ironie remarquable, les anciens résidents de Ndabeni, devenus vieux, demandaient à être dédommagés pour avoir été déportés à Langa de Ndabeni, le lieu même de leur premier déplacement forcé.

Depuis 1901, l'histoire de Ndabeni s'est répétée de nombreuses fois en Afrique du Sud. Seuls les noms des gens et des lieux changeaient. Des millions d'Africains du Sud noirs ont été chassés de chez eux. L'émergence des nouvelles townships s'est produite selon un schéma centrifuge, toujours plus loin du coeur des villes sud-africaines, vers des cités-dortoirs sous surveillance. Ces endroits à la périphérie des villes étaient séparés des quartiers blancs par des zones industrielles, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des terrains de golf et autres zones tampons. Ils étaient conçus pour être facilement bouclés par un cordon de police en cas de rébellion. La township noire était l'insitution-clé de la ségrégation et de l'apartheid dans la cité.

Le « compound » minier et l'« hostel » pour travailleur migrant furent les premières formes de ségrégation résidentielle dans la cité sud-africaine. Les compounds étaient un instrument de contrôle de la main-d'oeuvre. Les conditions de vies carcérales et le système d'autorité quasi tribal, avec sa propre police, ses indunas et sa séparation ethnique, servaient à prévenir la désertion et l'absentéisme, et empêchaient le développement de toute forme d'organisation parmi les ouvriers. Les townships créées de manière systématique par la suite s'inspiraient de cette expérience. Les secteurs noirs s'inscrivaient dans une mécanique de division de la classe ouvrière. L'hostel pour homme seul, une variante du compound, servait à séparer les ouvriers migrants de tous les autres résidents urbains. A la base de ces schémas urbains, il y avait la volonté politique contradictoire de s'assurer une réserve de main-d'oeuvre tout en minimisant la présence des ouvriers.

Entre les années 1920 et 1940, il s'est produit une forte croissance de la population africaine urbaine qui a débouché sur un renforcement des interventions de l'Etat pour contrôler l'existence des Africains dans la cité. Le Natives (Urban Areas) Act de 1923 donnait aux municipalités le pouvoir d'instaurer des quartiers séparés pour les Africains, de contrôler leur accès en ville au moyen de laissez-passer et de faire patrouiller la police dans les communautés africaines urbaines. Il permettait la création d'un système autofinancé par la vente de bière, la perception de loyers, d'amendes et de taxes. Il prévoyait aussi la mise en place de conseils consultatifs pour la cooptation des collaborateurs potentiels.

Mais les intérêts des petits entrepreneurs et des propriétaires de taudis ont empêché l'application de cette loi. Dès les années 1930, dans de nombreuses cités, les Africains vivaient en dehors de ces endroits, dans les compounds miniers, dans des quartiers reculés des faubourgs blancs et dans des taudis. Ces taudis proliféraient parce qu'ils permettaient aux ouvriers de loger près de leur travail et donnaient à de nombreuses femmes qui brassaient de la bière la possibilité d'accéder à une certaine indépendance économique. En outre, les anciennes zones d'habitation comme Sophiatown et Alexander étaient plus proches de la villes et offraient d'autres opportunités, comme de devenir propriétaire. Cependant, les lois votées dans les années 1930 visaient à empêcher les femmes africaines de venir dans les villes et prévoyaient de déplacer vers les régions rurales les Africains qui étaient jugés en surnombre par rapport aux besoins en main-d'oeuvre. Ainsi, avant même l'entrée en vigueur de l'apartheid à la fin des années 1940, un système avait déjà été mis en place pour contrôler les mouvements et régenter la vie quotidienne des Africains. Durant la période de l'apartheid, ces tendances se sont intensifiées à mesure que l'Etat central gagnait de l'autorité.

Dans les années 1940, des tentatives de destruction des taudis dans le Witwatersrand ont été faites en vue d'en chasser les résidents vers des zones d'habitations périurbaines comme Orlando, au sud-ouest de Johannesburg, qui allait devenir le centre autour duquel se développerait Soweto. A cette époque également, les efforts de la municipalité pour contrôler le nombre de maisons et de quartiers, ainsi que leur implantation dans les zones d'habitation d'East London se traduisirent par l'apparition d'une forme clandestine de squat. Au lieu de s'étendre vers l'extérieur, les quartiers se développaient de l'intérieur tandis que les logements se subdivisaient.

Ce phénomène contribua à l'émergence des bidonvilles, ou pondokkie, dans toutes les cités sud-africaines. Dans les années 1940, les regroupements de squatters prirent aussi de l'ampleur, particulièrement dans le Witwatersrand. Aux yeux des autorités, les bidonvilles représentaient le désordre, la dislocation et le chaos. Ils étaient stigmatisés dans les discours officiels comme une partie du « problème indigène » dans la cité. Symboles de la menace africaine, les pondokkies étaient décrits comme des foyers d'infection où régnaient le crime, la boisson et la promiscuité. Le bidonville représentait l'« indigène » urbain, échappant à tout contrôle officiel. Ce qu'il fallait, c'était un nouveau modèle d'habitation : les townships, construites à un coût minimum, capables d'intégrer la population dans les systèmes officiels et d'en contrôler les mouvements.

Dans les années 1950, les townships s'inscrivaient dans un projet de différenciation de la main-d'oeuvre qui visait à distinguer parmi les Africains les résidents urbains des migrants ruraux. L'Urban Areas Act de 1952 ne reconnaissait aux Africains le droit de vivre et de travailler dans les villes que par la naissance, la résidence prolongée ou le travail ininterrompu pour un employeur. Le système excluait tous ceux qui ne parvenaient pas à trouver du travail après leur inscription obligatoire comme demandeurs d'emploi. Un réseau de lois contrôlait les mouvements de la population africaine, réservant à certains l'accès au logement et au travail tandis que les autres étaient confinés dans leurs statut de migrants. La construction des townships s'opéra à grande échelle dans les années 1950. Désormais, la rhétorique de la planification urbaine et de l'assainissement s'ajoutaient à la métaphore de la maladie. Le Group Areas Act de 1950 et le Prevention of Illegal Squatting Act de 1951 vinrent accélérer l'institutionnalisation de la ségrégation résidentielle.

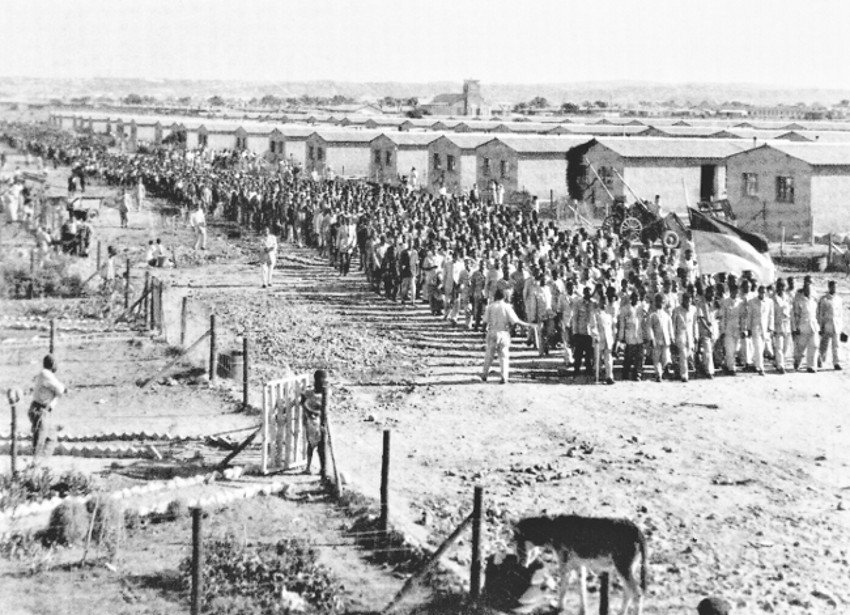

Une marche dans un township pour protester contre l'interdiction des rassemblements politiques, Johannesbourg, juin 1958.

© Mayibuye Center (UWC, Cape Town)

Alors que les zones d'habitation africaines avaient constitué jusque-là un paysage irrégulier formé de taudis, de cabanes et de quelques maisons des classes moyennes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les déplacements forcés, les démolitions et les relogements en masse ont donné un coup d'arrêt à ce développement improvisé. A présent, les constructions à bas prix d'habitations et d'hostels suivaient un modèle uniforme, qui imposait des matériaux semblables et un ensemble de plans architecturaux standardisés. C'est de cette période que date l'image oppressante de ces interminables rangées de maisons identiques, symbole de la mainmise de l'Etat sur les townships.

Ces maisons aux allures de boîtes d'allumettes étaient soit individuelles, soit attenantes. C'était la seule variante admise. La porte était flanquée de fenêtres de chaque côté, les murs étaient nus et les toits faits de fibrociment de couleur uniforme. La porte d'entrée donnait sur une salle de séjour, d'où l'on accédait à deux chambres et une cuisine. La cuisine se trouvait à l'arrière et la seule source d'eau était un robinet extérieur, près de la porte de derrière. Les hostels pour hommes seuls accueillaient quant à eux les travailleurs migrants. Ils étaient construits dans les mêmes matériaux, mais l'intérieur était différent. La porte d'entrée s'ouvrait sur une cuisine centrale, avec deux autres portes donnant sur des dortoirs de huit lits chacun. Des bâtiments séparés abritaient les toilettes et les douches.

Mais ce qui faisait aussi l'homogénéité et la monotonie des townships, dans les années 1960, c'était que tous les résidents étaient locataires de l'Etat et, quel que soient leurs revenus, tous les Africains avaient droit au même niveau de services, qui n'incluaient ni électricité, ni téléphone, ni distribution de courrier. Les rues n'étaient généralement pas pavées et n'avaient pas d'égouts, pas de trottoirs, pas d'éclairage, pas d'arbres et, souvent, pas même de nom. Le squat, la sous-location et les rénovations faisaient l'objet d'un contrôle municipal strict. Le quadrillage des rues et des pâtés de maisons permettait une surveillance des allées et venues par les autorités.

Dans ces conditions monotones, l'existence de la population était aussi régentée les Pass Laws, qui visaient à contrôler l'urbanisation. Les hommes africains qui n'étaient pas nés dans les zones urbaines étaient relégués comme travailleurs migrants dans les hostels. Les logements familiaux étaient réservés à ceux qui étaient nés en région urbaine ou qui travaillaient en ville depuis longtemps et étaient donc admis à y résider. Chaque aspect de la vie des Africains dans la cité était régi par l'Etat. Le trajet entre les townships et le lieu de travail était assuré par l'Etat qui contrôlait les lignes de bus et de chemin de fer. C'était l'Etat qui pourvoyait aux maigres distractions et loisirs. Les bars, les clubs et les restaurants étaient illégaux. Hormis les habitations, les seuls bâtiments existants étaient les églises et les brasseries municipales.

Si les townships ont été créées sur une grande échelle dans les années 1950 et au début des années 1960, la construction de logements a connu par la suite un ralentissement spectaculaire lorsque le régime s'efforça de mettre un frein à l'urbanisation et de confiner les Africains dans les bantoustans. Par décision administrative, nombre de townships furent déplacées vers les bantoustans, et toutes les mesures officielles visant à développer des zones d'habitation furent dès lors limitées aux bantoustans. Parallèlement, les industries étaient encouragées à s'établir à proximité. Cette politique se traduisit par une grave pénurie de logements en zone urbaine dans les années 1980, car la population africaine des cités continuait à croître malgré les restrictions.

Durant les années 1970, les townships furent soumises au régime brutal des Bureaux d'administration. Avec l'émergence d'autorités locales noires dans les années 1980, un nouvel ordre politique s'instaura, basé sur une relation patron-client. Avec les insurrections populaires des années 1980, les camps de squatters ou « peuplements informels » proliférèrent à mesure que les autorités perdaient le contrôle des townships. Les mouvements de jeunes et d'autres organisations défiaient ouvertement l'Etat en prenant possession de terrains. Pour se rallier une élite noire naissante, le régime entreprit de réformer sa politique urbaine en instituant des droits de bail emphytéotique de 99 ans.

Vers les années 1980, ces conditions nouvelles entraînèrent un changement du paysage des townships sous le régime d'apartheid. Les cabanes de bois, de zinc et de plastique se mirent à foisonner car les familles « débordaient » des maisons surpeuplées. La diversité d'aspect, de matériaux et d'implantation de ces « constructions informelles » brisait l'uniformité passée. Aujourd'hui, les townships offrent un tableau hétérogène. Des baraquements ont poussés sur les terrains inoccupés des townships et en périphérie des cités. En dehors de tout cadre légal, des couches superposées de cabanes ont été construites par les résidents eux-mêmes, qui revendiquaient leur place dans la cité sud-africaine. Ces peuplements denses et informels, construits au petit bonheur, sont parcourus de sentiers sinueux qui tranchent avec le quadrillage des rues défini par le plan de surveillance. Les spaza shops abondent, à côté de bien d'autre signes d'une économie informelle, tels que les salons de coiffures et les boutiques de cordonniers.

C'est dans ce nouvel environnement que les mécanismes de la mémoire ont transformé une ancienne zone d'habitation comme Ndabeni en un lieu de nostalgie et un objet de revendication. Le redressement de la communauté après l'apartheid a vu émerger de nouveaux projets de logement dans le cadre du Programme national de Reconstruction et de Développement, ainsi que la réhabilitation des bâtiments existants. Les hostels pour hommes seuls, construits pour les travailleurs migrants, ont été convertis en habitations familiales. Des projets de sauvegarde du patrimoine ont commencé à apparaître avec la constitution de fonds pour des sites commémoratifs, la conservation de certains bâtiments (comme d'anciens bureaux de contrôle des laissez-passer) et la création d'espace verts dans les townships. Les tour operators se bousculent pour offrir aux touristes un aperçu de l'« expérience africaine » et du passé de l'apartheid.

Nombre de ces initiatives s'appuient sur des formes d'expression culturelle et de vécu social qui ont caractérisé l'évolution des townships. Les taudis étaient peut-être des constructions surpeuplées où régnaient la misère et la détresse, mais ils ont servi de cadre à une culture pleine de vie, faite de musique et de danse, qui s'est développée principalement autour des shebeens et des salles de danse. Une culture spécifiquement urbaine, centrée sur la musique, la danse et la littérature, est apparue dans des endroits comme Sophiatown et Marabastad. Sophiatown, par exemple, fut tout à la fois un univers de shebeens et de gangs et le berceau de nombreux écrivains et intellectuels. Des townships comme Langa, Sharpeville et Soweto ont vu la population défier le régime de l'apartheid. En même temps, les townships ont permis l'éclosion d'un sentiment de communauté et d'identité parmi ces hommes et ces femmes qui luttaient, avec l'énergie des causes désespérées, pour le droit de vivre chez eux.

* Article paru dans Townships, de la ségrégation à la citoyenneté. Sandile Dikeni, Tony Ehrenreich, Valmont Layne, Shepi Mati, Ciraj Rassool, Crain Soudein, Vincent Williams. Livre-CD, Colophon Records, Bruxelles 1999. Consultable uniquement dans les médiathèques et bibliothèques de Belgique.

Références

- Vivian Bickford-Smith, Elizabeth van Heyningen et Nigel Worden, Cape Town in the Twentieth Century, David Philip, Cape Town, 1999.

- Paul Maylam, The rise and fall of urban apartheid in South Africa, African Affairs, 89, 354, 1990.

- Paul Maylam, Explaining the apartheid city : "20 years of South African urban historiography", Journal of Southern African Studies, 21, 1, 1995 (n° spécial : Urban Studies and Urban Change in Southern Africa ).

- Owen Crankshaw and Susan Parnell, "Interpreting the 1994 African township landscape", in Hilton Judin et Ivan Vladislavi (éd.), _blank : Architecture, apartheid, after, NAi Publishers, Rotterdam, 1999.

- Gary Minkley, "'201C;Corpses Behind Screens'201D; : Native Space in the City", in Hilton Judin et Ivan Vladislavi (éd.), _blank : Architecture, apartheid, after, NAi Publishers, Rotterdam, 1999.

Bannière utilisée pour cette page : Répression policière à Cato Manor (Durban) 1959 (détail). © Mayibuye Center (UWC, Cape Town)